明治・大正・昭和の三代に渡る外交界きってのアジア通として知られる芳澤謙吉翁は、諏訪地区堀之内の地主兼醤油醸造業の三男として明治7年1月24日生まれた。父が上杉謙信を崇拝していたため謙信の謙をとって命名された。

明治・大正・昭和の三代に渡る外交界きってのアジア通として知られる芳澤謙吉翁は、諏訪地区堀之内の地主兼醤油醸造業の三男として明治7年1月24日生まれた。父が上杉謙信を崇拝していたため謙信の謙をとって命名された。地元の米岡校より東京成立学舎を経て仙台第二高等中学校に7年間在籍後、東京帝国大学文学部史学科に入学する。その後、英文科に転科し特待生となる。

大学2年生の時ひそかに外交官になろうとして勉強をはじめ、明治32年7月外交官試験に合格した。

卒業後、明治33年、アモイの領事館補をふりだしに、上海総領事館・牛荘に勤務、日露戦争をつぶさに見、貴重な体験をする。その後、犬養毅の長女と結婚しロンドン総領事館につとめる。(明治38年)

大正12年、排日運動激化中に北京特命全権公使として赴任。この間、曹昆氏と交渉し、以後50年の親交となる。

昭和4年、フランス大使を歴任後、昭和7年1月犬養内閣の外務大臣となる。この時、満州国の独立に反対した。さらに、五・十五事件後に貴族院議員に勅撰され、昭和16年には、仏印大使となる。

大戦末期、政府に無条件降伏をすすめ終戦決定の御前会議に出席した。

終戦後は、仏印大使を務めたことで公職追放となるが、昭和27年9月より初代中華民国大使として台湾に赴任。この間、昭和30年12月まで、中国外交の長いキャリアと要人との親交を生かし有終の美を飾り、約60年間の外交官生活を閉じる。

外交姿勢は、本国の訓令に従いながらも、どこの国の方ともできるだけ公平、誠実を心がけ、仕事を離れても人間的な付き合いを大切にした努力家であった。

昭和39年戦後初の生存者叙勲には銀杯五号が贈られ、同年7月には、高田市名誉市民の第二号に推された。

生家のあとに、川澄市長を会長とする記念館設立協賛会の努力で昭和35年に「芳沢記念館」が設立され、公園、銅像のほか東京の離れ屋から移築した米南荘(茶室)が設けられた。

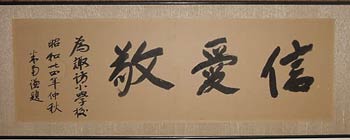

生家のあとに、川澄市長を会長とする記念館設立協賛会の努力で昭和35年に「芳沢記念館」が設立され、公園、銅像のほか東京の離れ屋から移築した米南荘(茶室)が設けられた。諏訪小では、芳澤氏より贈られた [ 信 愛 敬 ] を校訓としている。